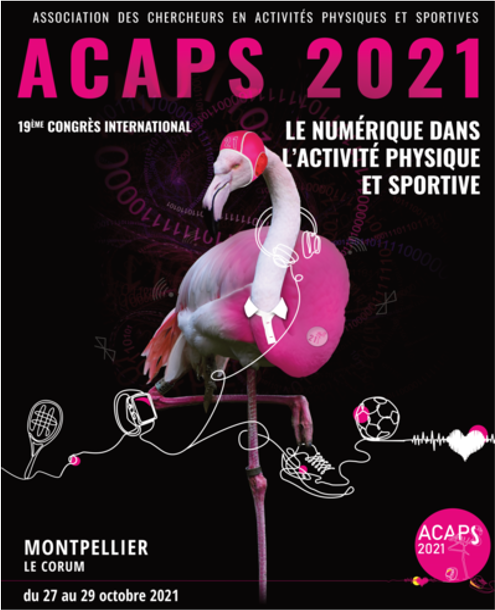

Bilal Ghader présentera ses travaux de thèse dans la session orale Sciences et Technologies du Numérique – Digital technology for movement (chair P. Guyot) portants sur

« Deep Learning for Underwater Gesture Identification From Airbone Training « .

Laboratoire COSMER – RNSR 201522018X

EA 7398 – COnception de Systèmes Mécaniques et Robotiques – Mechanical and Robotic Systems

Bilal Ghader présentera ses travaux de thèse dans la session orale Sciences et Technologies du Numérique – Digital technology for movement (chair P. Guyot) portants sur

« Deep Learning for Underwater Gesture Identification From Airbone Training « .

Le 19ème congrès international de l’ACAPS se tiendra à Montpellier du 27 au 29 octobre 2021. Cette édition met à l’honneur l’apport des technologies et du numérique dans les activités physiques et sportives. Bilal y a présenté ses travaux de thèse sur la reconnaissance des gestes de plongeurs dans le cadre du projet DPII.

https://acaps2021.sciencesconf.org/

Juliette Drupt teste les premières estimation des paramètres d’un cable pesant dans les installation du laboratoire IAPS de l’université de Toulon.

Cette première étape dans l’air doit permettre de valider les algorithmes implémentés et comparer les résultats avec un suivi de marqueurs qualysis comme vérité terrain.

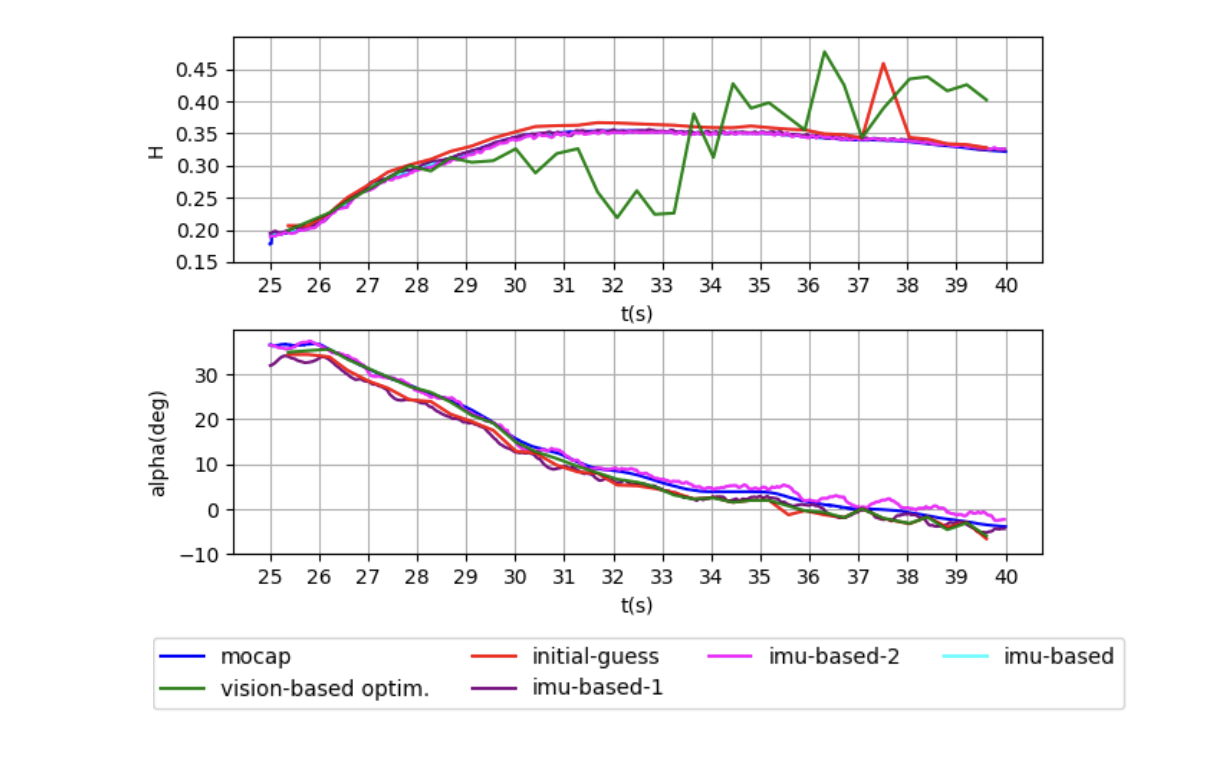

Nous avons comparé les résultat d’estimation de la flèche du cable avec l’angle entre le plan sagittal du robot et le plan du cable obtenus par 5 différents algorithmes :

Les premiers résultats montre une instabilité de la méthode par optimisation numérique du à des minima locaux. Les résultats obtenus avec l’approximation par le point le plus bas est plus stable mais moins précise que les estimations par imu. Les estimation par imu sont supperposé pour ce qui est de l’estimation de la flèche et comparables pour ce qui est de l’estimation de alpha. Il semble donc qu’une estimation avec une seule IMU soit suffisante pour obtenir une bonne estimation de la forme du cable dans une situation quasi-statique. Ces premiers résultats prometteurs dans l’air ont maintenant a être confirmés dans l’eau.

Ce tutoriel est à destination des membres du laboratoire COSMER.=.

Il aura lieu à 13h30 (salle à préciser)

Les outils suivants seront brièvement présentés :

Ensuite, un tutoriel pratique sur Teams sera présenté.

Pour y avoir accés, vous devez créer un compte Microsoft 365, une notice détaillée se trouve sous ce lien :

https://dsiun.univ-tln.fr/IMG/pdf/perso-1-tuto-activation-microsoft365.pdf

Vous trouverez également sur le site de la DSIUN une partie dédiée à TEAMS

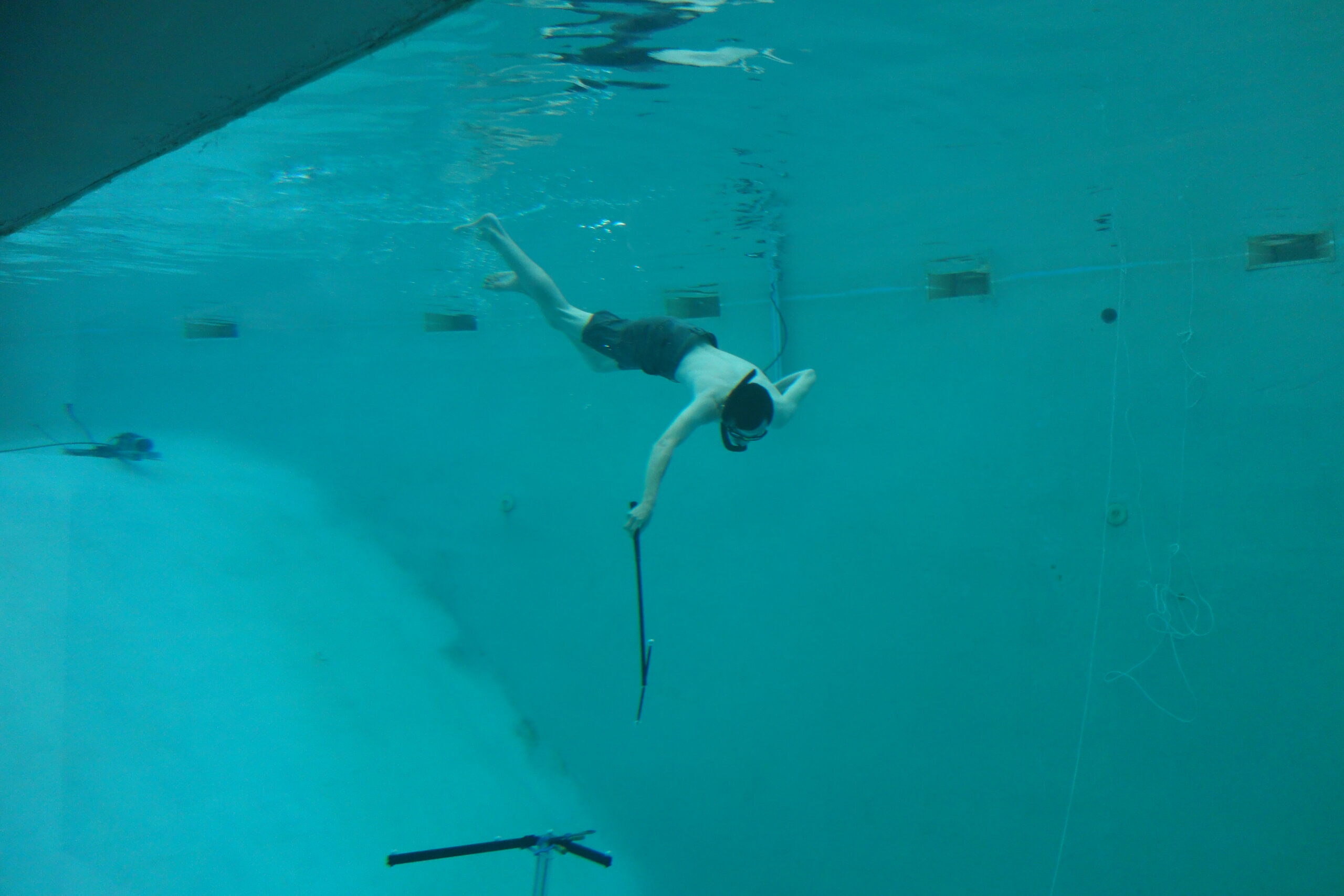

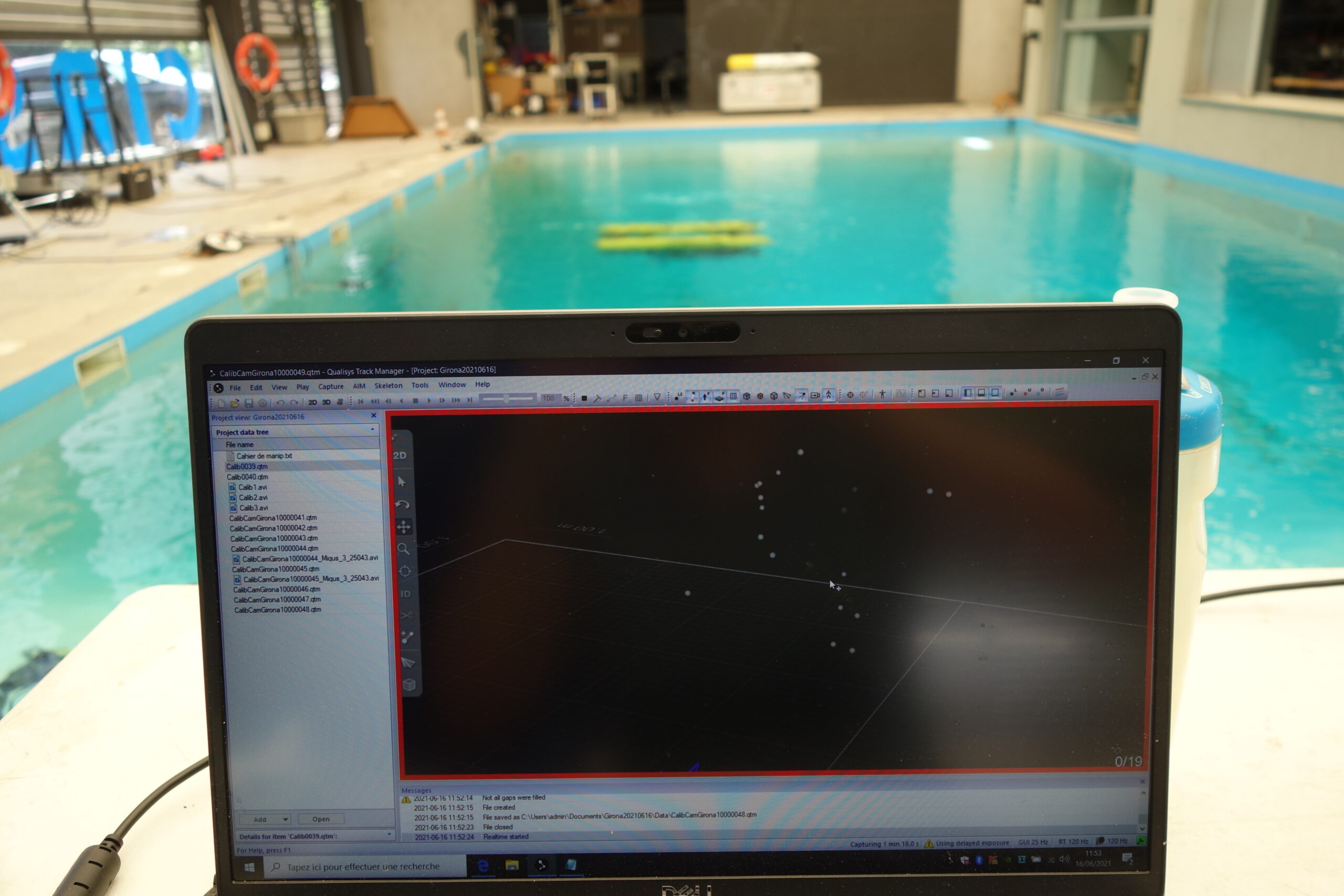

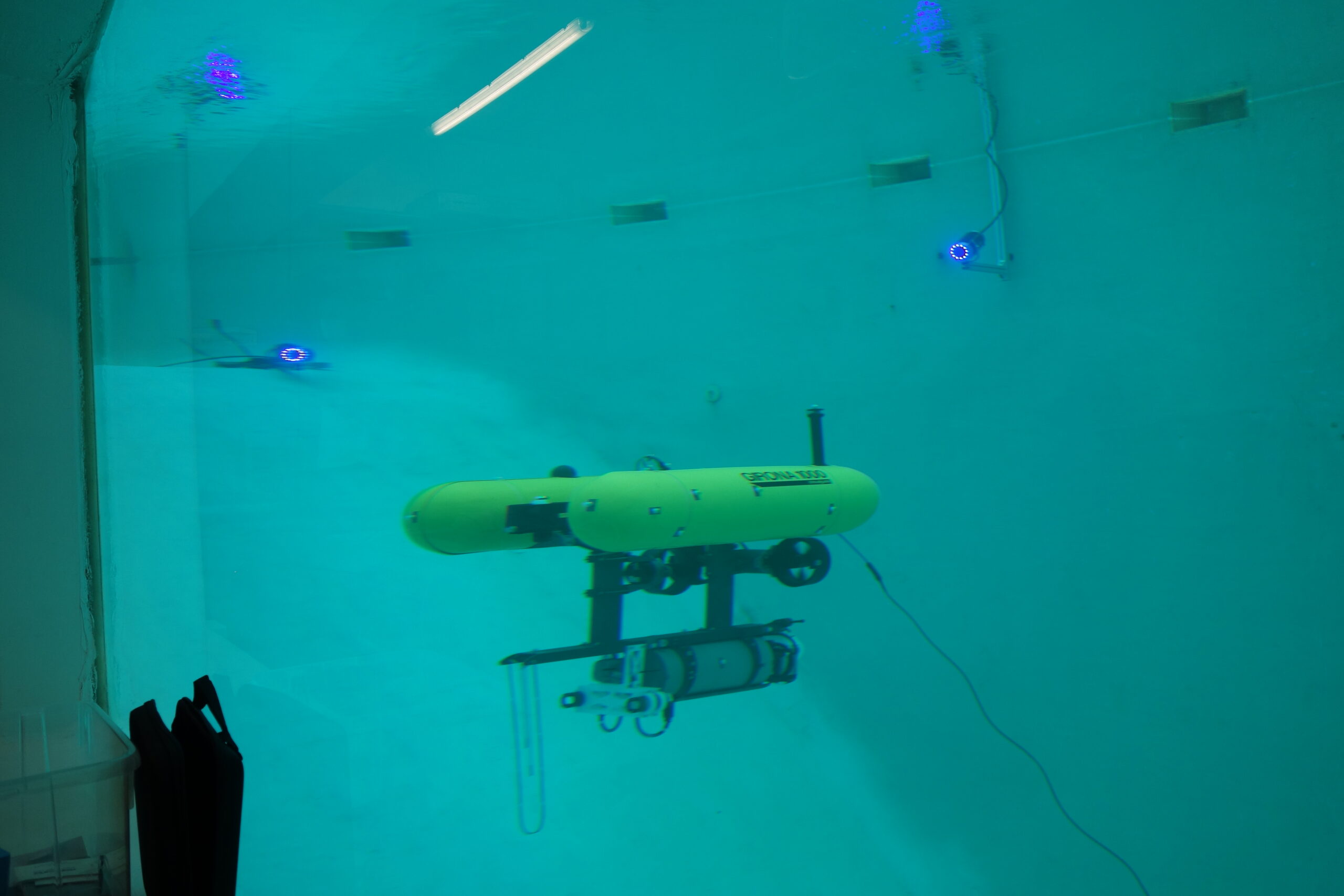

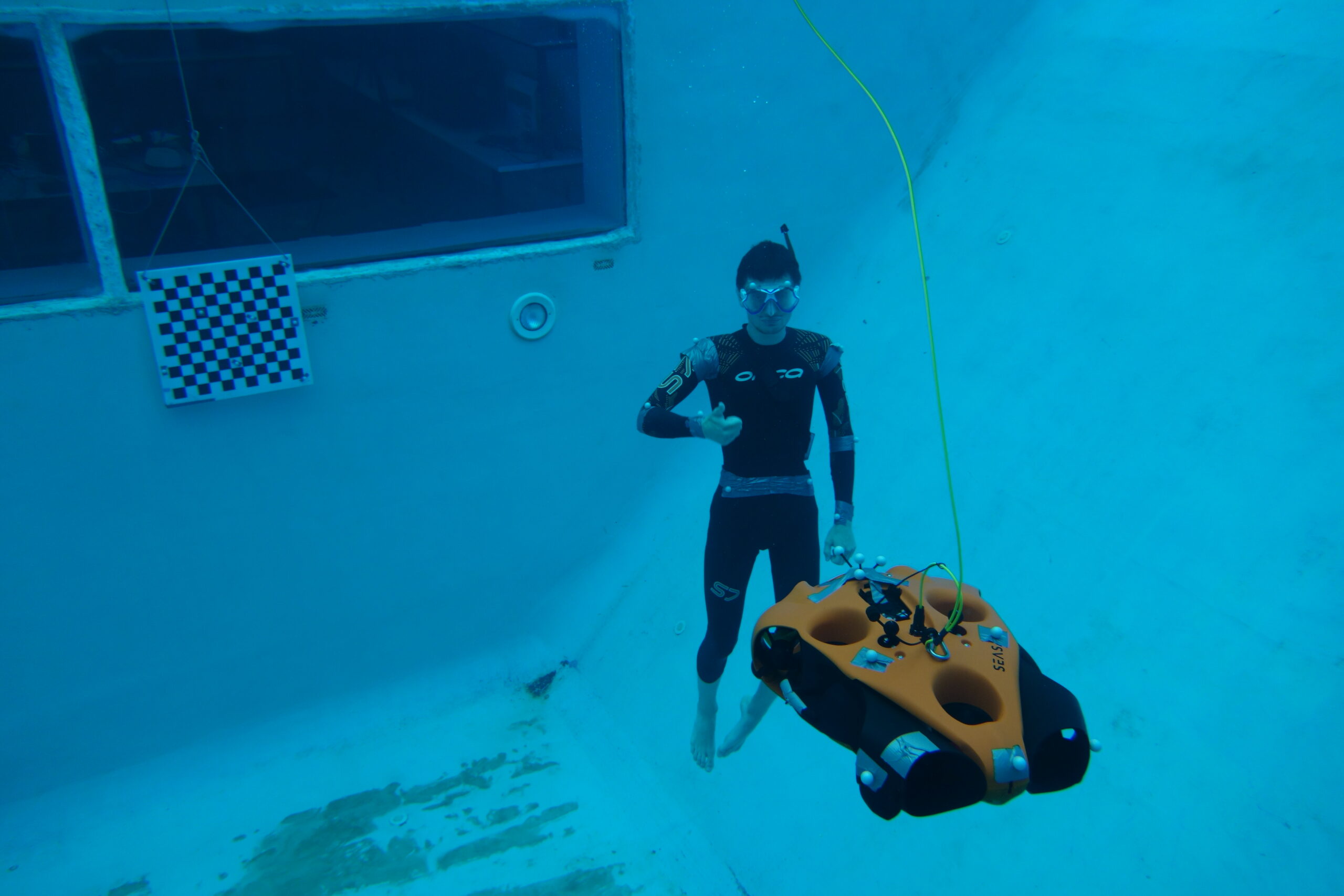

En juin, le laboratoire COSMER était au CIRS de L’université de Girona. L’objectif de cette mission était d’utiliser les robots

et les inftrastructures du CIRS pour tester les algorithmes développés au COSMER avec un suivi de mouvement dynamique basé sur notre système de motion tracking Qualysis.

Nous avons acquis près de 300 séquences en une semaine et réalisé 6 groupes d’expérimentations différents :

Nous remercions l’équipe du CIRS pour leur accueil et l’aide dans la mise en place des expérimentations !

|

|

|

|

|

|

Nous recevrons M. Frederik Wulle, doctorant à l’Université de Stuttgart en Allemagne, durant les deux premières semaines du mois de juillet (du 5 au 16).

Celui-ci nous présentera son établissement ainsi que ses activités de recherche au cours d’un séminaire de laboratoire qui aura lieu le mardi 13 juillet à 14h en salle M005 :

ISW / Institute for Control Engineering of Machine Tools and Manufacturing Units:

Pour plus d’informations sur ses activités : https://www.isw.uni-stuttgart.de/en/institute/team/Wulle/

Ce lien visio vous permettra de le suivre à distance :https://zoom.us/j/99987450632?pwd=RWwzK1lHWk5NbUhZRGNuTFZZNUxGUT09

ID de réunion : 715 6958 9921

Code secret : bHJ4F3

Résumé : Le séminaire portera sur le développement de stratégies de fabrication additive de cylindres à parois épaisses obtenus par WAAM (soudage à l’arc). Le matériau utilisé pour l’étude est un alliage d’aluminium 5183 déposé à l’aide d’une source CMT robotisée.

Pour ce faire, il a été nécessaire en amont de toute démarche de mettre en place un système de mesure de température in-situ (pyromètre) ainsi qu’une stratégie de gestion de la température intercouches adaptée. Ce processus est en effet crucial en vue de garantir la fabricabilité ainsi que la géométrie attendue.

Dans le but d’arriver à une méthode de fabrication optimale concernant les cylindres à parois épaisses, plusieurs stratégies de remplissage sont alors étudiées : la stratégie de juxtaposition de cordons, la stratégie de motif d’avance périodique (type sinus) et enfin la stratégie de motif périodique avec contours. Les travaux ont consisté dans un premier temps à définir la paramétrie du motif en configuration simplifiée ; puis dans un second temps, à l’appliquer à la géométrie finale recherchée.

Pour l’instant, les travaux réalisés concernent principalement la stratégie de juxtaposition. Suite à des difficultés rencontrées lors de la juxtaposition de cordons avec une distance inter-cordons constante, une stratégie alternative a été développée et mise en œuvre.

Maxime CHALVIN(a)(b)*, Alexis CLAUDE(b)(c), Sébastien CAMPOCASSO(b), Vincent HUGEL(b)

(a) SEGULA Technologies, 19 rue d’Arras, 92000 Nanterre

(b) Université de Toulon, COSMER, Toulon, France

(c) Université de Toulon, Plateforme MAQ3D, Toulon, France

* Correspondant : maxime.chalvin@univ-tln.fr

Résumé : La fabrication additive WAAM, basée sur un procédé de soudage Fil-Arc, permet l’obtention de pièces brutes métalliques de grandes dimensions à des conditions économiques intéressantes pour de petites séries. En revanche, la qualité des pièces dépend fortement de la gestion de la température au cours de la fabrication. En effet, le mode de dépôt implique un transfert de chaleur important à la pièce et il peut être nécessaire de procéder à des arrêts du dépôt pour permettre son refroidissement. Dans le but de déterminer l’influence de la chaleur sur la qualité géométrique de pièces de révolution à parois minces, une méthode de mesure de la température in-situ via l’utilisation d’un pyromètre ainsi qu’une stratégie de gestion de la température inter-couches est proposée. Les méthodes de mesure et de gestion de la température inter-couches sont appliquées pour la fabrication de cylindres à parois minces de différents diamètres nominaux. Le contrôle géométrique de ces derniers permet d’évaluer l’impact du diamètre sur la qualité géométrique à iso-conditions de fabrication. Le matériau étudié est un alliage d’aluminium 5183 déposé à l’aide d’une source CMT robotisée. La méthode de mesure et de gestion de la température inter-couches proposée permet ainsi de garantir le dépôt de chaque couche dans des conditions thermiques similaires, dans le but de maîtriser au mieux les conditions opératoires de fabrication.

Mots clés : Fabrication additive, WAAM, Température, Parois minces.

Thierry CHAMPION présentera une partie de ses travaux de recherche lors du

Monsieur Olivier GUYON

doctorant au laboratoire COSMER

rattaché à l’École Doctorale 548 « Mer & Sciences »,

sous la direction de Monsieur Dominique MILLET (COSMER), Professeur des Universités, Université de Toulon

soutiendra publiquement sa thèse en vue de l’obtention du Doctorat

Mercredi 24 mars 2021 à 09h00

en visioconférence (le lien sera transmis sur demande par le directeur de thèse dominique.millet@univ-tln.fr)

devant un jury composé de

Face à la crise de l’Environnement et notamment au réchauffement climatique, il est nécessaire de s’adapter et de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Le transport routier est principalement ciblé ce qui a entrainé la mise en place de lourdes réglementations auxquelles les constructeurs automobiles doivent se plier. Afin d’y arriver plusieurs solutions sont adoptées dont notamment l’électrification des véhicules mais aussi le développement des services de mobilité qui a pour but de proposer des alternatives à la voiture personnelle. Parmi ces services on retrouve notamment l’autopartage free-floating qui a fait son émergence depuis quelques années dans les grandes villes. Dans la littérature, les études actuelles se concentrent principalement à démontrer les bénéfices environnementaux de ces services en comparaison aux solutions traditionnelles. Cependant peu de sujets de recherche s’intéressent à l’écoconception de ces services et plus généralement des systèmes produit-service (PSS). Cette thèse vise donc à expérimenter l’évaluation environnementale d’un système produit service d’autopartage free-floating en vue de son écoconception. L’objectif est donc d’apporter une aide à la prise de décision pour l’écoconception de ces services. La méthode proposée est basée sur une utilisation de l’analyse de cycle de vie (ACV) attributionnelle et permet la prise en compte des coûts d’exploitation et de l’attractivité du service. La démarche se déroule en trois phases au cours desquelles la modélisation du système évolue. Dans la première phase, une analyse environnementale réalisée à partir d’une modélisation des PSS d’autopartage B2C (générique) et de l’utilisation de la méthode des plans d’expérience, permet de déterminer l’influence des paramètres du système sur plusieurs indicateurs environnementaux. Pour cela une adaptation de l’ACV d’un véhicule au cas du PSS d’autopartage est proposée. Dans la deuxième phase, la modélisation de la phase 1 évolue afin d’obtenir une modélisation spécifique d’un PSS d’autopartage free-floating avec notamment la prise en compte des infrastructures de rechargement. A partir de cette nouvelle modélisation, une optimisation environnementale est réalisée grâce à l’utilisation des problèmes de satisfaction de contraintes (CSP : constraint satisfaction problems). Les principaux paramètres à dimensionner sont la vitesse de rechargement et la capacité de la batterie des véhicules. Enfin dans la troisième phase, la modélisation du système évolue une dernière fois à cause de la prise en compte des coûts d’exploitation et de la satisfaction des clients dans l’optimisation environnementale du service. Grâce à une matrice QFD, un indicateur de satisfaction client est créé et peut être utilisé comme contrainte dans l’utilisation des CSP pour minimiser les impacts environnementaux du service. Dans cette dernière phase quatre nouveaux paramètres à dimensionner sont ajoutés : la masse du véhicule hors batterie, le niveau de finition des véhicules, l’utilisation des auxiliaires chauffage / AC ainsi que le seuil d’autonomie minimale avant le rechargement des véhicules. Les expérimentations ont été réalisées chez Stellantis (anciennement Groupe PSA). L’ensemble des résultats montrent le potentiel de réduction d’impacts que peut apporter l’écoconception des services d’autopartage free-floating et plus globalement des PSS de mobilité automobile. Les simulations permettent aussi de dégager des pistes d’écoconception à explorer dans le futur.

Mot clés : Ecoconception, Analyse de Cycle de Vie (ACV), Mobilité, Autopartage free-floating, Optimisation, Système produit-service

Faced with the environmental crisis, and in particular global warming, it is necessary to adapt and reduce our greenhouse gas emissions. Road transport is mainly targeted, which has led to the introduction of heavy regulations that car manufacturers must comply with. In order to achieve this, several solutions have been adopted, including in particular the electrification of vehicles, but also the development of mobility services aimed at offering alternatives to the private car. Among these services is free-floating car-sharing, which has been emerging in the last few years in major cities. In the literature, current studies focus mainly on demonstrating the environmental benefits of these services compared to traditional solutions. However, few research topics focus on the eco-design of these services and more generally on Product-Service Systems (PSS). This thesis therefore aims at experimenting the environmental assessment of a free-floating car-sharing product-service system with a view to its eco-design. The objective is thus to provide a decision-making aid for the eco-design of these services. The proposed method is based on the use of attributive life cycle assessment (LCA) and allows the operating costs and attractiveness of the service to be taken into account. The approach is carried out in three phases during which the modeling of the system evolves. In the first phase, an environmental analysis carried out using B2C car-sharing (generic) PSS modeling and the use of the experimental design method, allows the influence of system parameters on several environmental indicators to be determined. For this purpose, an adaptation of a vehicle’s LCA to the case of a car sharing PSS is proposed. In the second phase, the modeling of phase 1 evolves in order to obtain a specific modeling of a free-floating car-sharing PSS with, in particular, taking into account the recharging infrastructures. Based on this new modeling, an environmental optimization is carried out through the use of constraint satisfaction problems (CSP). The main parameters to be dimensioned are recharging speed and vehicle battery capacity. Finally in the third phase, the system modeling evolves one last time due to the consideration of operating costs and customer satisfaction in the environmental optimization of the service. Thanks to a QFD matrix, a customer satisfaction indicator is created and can be used as a constraint in the use of CSPs to minimize the environmental impacts of the service. In this last phase, four new parameters to be dimensioned are added : the mass of the vehicle (without battery), the trim l of vehicle, the use of auxiliary heating /AC and the minimum autonomy threshold before recharging the vehicles. The experiments were carried out at Stellantis (formerly Groupe PSA). All the results show the potential for reducing the environmental impact of eco-design of free-floating car-sharing services and, more generally, of car mobility PSS. The simulations also help to identify eco-design avenues to be explored in the future.

Keywords : Eco-design, Life Cycle Assessment (LCA), Mobility, Free-floating car-sharing, Optimization, Product-Service System (PSS)